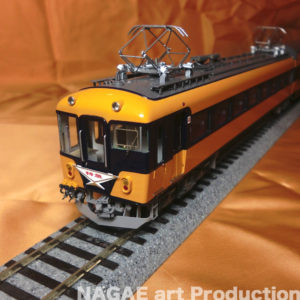

エンドウ HOゲージ

エンドウ製キット HOゲージの『近鉄10100系 ビスタカー』を製作しました!

初代ビスタカー(10000系)が就役した翌年の1959年、量産型2階建て特急車輌として設計されたこの2階建て特急車は「新ビスタカー」の通称で愛され、30000系ビスタカー登場以後は「ビスタカー II世」と呼ばれるようになりました。

ビスタカーと聞くと2階建て車輌部分が有名ですが、前後の先頭車の顔が違うという特徴もあり、当時の名阪間特急としてはズバ抜けて人気のある車輌で、引退した今でも名声が衰えることはありません。

そんな、名車輌のA編成とB編成の計6両を今回は製作しました♪

或る意味で、色々と手こずった箇所もありました。

のっけから、見た目で分かり辛い組立図面との格闘! 座席配置はともかく、細かいパーツの割にパーツ番号表記が大き過ぎるあまり、図面に所狭しと表記されている為、パーツを指す線と実際のパーツの輪郭線がゴチャゴチャしているのがかなり大変でした。

この時に一番見づらく感じたのは、屋上配管です。

3本が平行して配管され、2本になり、1本に分かれていく部分は、まさに目が点・・・いや、目が線になりそうでした。

運転台の形状も先頭車の丸いノーズも問題なくクリア・・・の筈だったんですが、テールライトの平行取付をするには、この丸いノーズが仇となり、合わせづらいのなんのって・・・(涙)。

しかも、連接台車は取付の位置調整をするだけではなく、床下機器との干渉防止版そのものが台車の振り角によってモロに干渉してしまうので、板自体を微妙に加工しなくてはなりませんでした。

塗装に関しては連接台車上の幌にまで一貫してサイドラインが入っているので、3両を通して平行でストレートな直線のマスキングは、かなり骨が折れます。

さて、一旦仕上がってみたものの、かなり衝撃的な事が判明(まぁ、予想はしていましたが・・・)しました。

前後の連接台車と幌の上に2階建車輌が乗っかるように編成を組み上げるのですが、実際に走行させると、カーブにさしかかった時点で、2階建車輌の両端で幌に当たって擦れる部分があり、ほとんど見えない位置ではあるのですが、ウレタンでコートをしていても、摩擦部分だけ塗装が剥がれてしまうのです。

いろいろと対策を練っては見ましたが、こればっかりは回避不能でした。

予め分かってはいたことなのですが、塗装の仕上がりが非常に良かっただけに、ちょっと残念な部分でした。

さて、ご覧頂いている仕上がりは如何でしょうか?

折角A編成とB編成が揃っているので、今回の撮影では平結した状態の再現もしてみました。

実際の車輌でもあったことですが、なかなか見れる機会が無かった事と思いますので、模型ならではということで再現! ちょっと優越感を錯覚した気持ちになりました(笑)。

ご覧の様な美しい仕上がりの車輌を是非、お手持ちのキットでも見たいと思いませんか?!

「NAGAEアートプロダクション」なら、そんな願いを叶えるお手伝いが可能です。

昔のキットから最新のキットまで、鉄道模型に関する製作は何でもお任せ下さい♪